HOME > お知らせ

- 2024/04/13

- ゴールデンウイーク配送休業日のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No240413〕

- 2024/01/01

- 謹賀新年(2024年)

- 2023/12/13

- 年末年始配送休業日のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No231213〕

- 2023/05/22

- 緑茶風呂 〔コウちゃんの日常茶飯事No230522〕

- 2023/05/01

- 深蒸し菊川茶 〔コウちゃんの日常茶飯事No230501〕

- 2023/04/06

- ゴールデンウイーク配送休業日のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No230406〕

- 2023/03/20

- 新価格表 〔コウちゃんの日常茶飯事No230320〕

- 2023/02/06

- ほうじ茶一覧表 〔コウちゃんの日常茶飯事No230206〕

- 2023/01/30

- 価格改定のお願い 〔コウちゃんの日常茶飯事No230130〕

- 2023/01/01

- 謹賀新年(2023年)

- 2022/09/28

- 『和浩園の男気宣言』終了のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No220928〕

- 2022/07/21

- 夏季配送休業日のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No220721〕

- 2022/07/13

- 価格改定(抹茶商品)のご案内 〔コウちゃんの日常茶飯事No220713〕

- 2022/03/01

- 価格改定に関するお願い 〔コウちゃんの日常茶飯事No220301〕

- 2022/02/17

- 設立記念日(2022年)

- 2022/01/01

- 謹賀新年(2022年)

- 2021/10/12

- 「ほうじ茶」のお話 〔ワコちゃんの日常茶飯事No211012〕

- 2021/09/10

- 本山茶/ほんやまちゃの試飲会 〔コウちゃんの日常茶飯事No210911〕

- 2021/09/09

- 「カテキン」のお話 〔ワコちゃんの日常茶飯事No210910〕

- 2021/09/02

- コーヒー値上げの件 〔コウちゃんの日常茶飯事No210902〕

- 2021/08/24

- お中元のお話 〔コウちゃんの日常茶飯事No210824〕

- 2021/08/11

- 「煎がきく」って、何? 〔ワコちゃんの日常茶飯事No210811〕

- 2021/01/01

- 謹賀新年(2021年)

- 2020/05/06

- 『夏の緑茶』 数量限定

- 2020/05/06

- エピガロカテキンガレート

- 2019/08/01

- インスタントティー<緑茶>が新しくなりました。

- 2019/04/16

- ウーロン茶 10gTB が新しくなりました。

- 2019/02/01

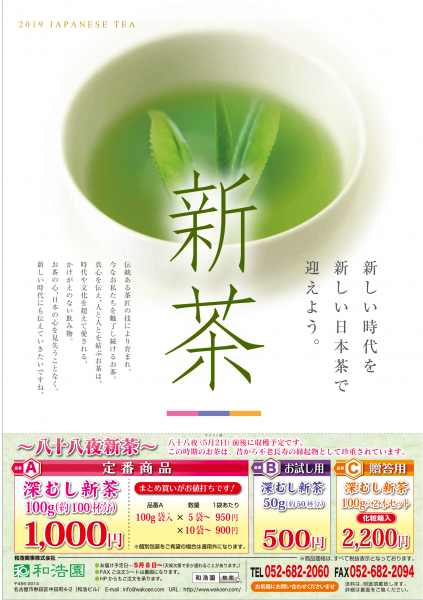

- 2019年 銘価表/FAXご注文シート

- 2019/02/01

- 2019年 春のチラシ

- 2019/01/21

- 浅蒸し茶 〔コウちゃんの日常茶飯事No190121〕

- 2019/01/01

- 謹賀新年(2019年)

- 2018/08/03

- 夏季休業のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No180803〕

- 2018/04/16

- 新茶試飲会 〔コウちゃんの日常茶飯事No180416〕

- 2018/04/13

- 茶産地(牧之原)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No180417〕

- 2018/04/12

- 茶産地(牧之原)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No180412〕

- 2018/02/22

- 価格改定のお願い 〔コウちゃんの日常茶飯事No180222〕

- 2018/01/05

- お知らせ/通常営業 〔コウちゃんの日常茶飯事No180105〕

- 2018/01/01

- 謹賀新年(2018年)

- 2017/12/22

- お茶と二日酔い 〔コウちゃんの日常茶飯事No171222〕

- 2017/12/22

- 年末年始休業のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No171221〕

- 2017/11/08

- お茶を濃く淹れてみては、 〔コウちゃんの日常茶飯事No171108〕

- 2017/10/21

- ほうじ茶スイーツに挑戦! 〔ワコちゃんの日常茶飯事No171021〕

- 2017/10/10

- 「お湯の温度」の話 〔コウちゃんの日常茶飯事No171010〕

- 2017/09/21

- 湯呑のお話 〔ワコちゃんの日常茶飯事No170921〕

- 2017/09/07

- 玄米茶 「花」とは、 〔コウちゃんの日常茶飯事No170907〕

- 2017/08/24

- 新人さん日記 スタート! 〔ワコちゃんの日常茶飯事No170824〕

- 2017/08/17

- 水出しのお茶 〔コウちゃんの日常茶飯事No170817〕

- 2017/08/01

- 夏季休業のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No170801〕

- 2017/05/30

- 新茶を氷出し! 〔コウちゃんの日常茶飯事No170530〕

- 2017/04/24

- ミル芽大走り新茶 〔コウちゃんの日常茶飯事No170424〕

- 2017/04/22

- 茶産地(菊川)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No170420〕

- 2017/04/22

- 茶産地(菊川)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No170419〕

- 2017/04/22

- 茶産地(牧ノ原)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No170418〕

- 2017/02/17

- 設立記念日 〔コウちゃんの日常茶飯事No170217〕

- 2017/01/05

- お知らせ/通常営業 〔コウちゃんの日常茶飯事No170105〕

- 2017/01/01

- 謹賀新年(2017年)

- 2016/12/24

- 年末年始休業のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No161224〕

- 2016/09/13

- かぶせ茶を飲んでいます。 〔コウちゃんの日常茶飯事No160913〕

- 2016/09/03

- 茶しぶ 〔コウちゃんの日常茶飯事No160903〕

- 2016/08/22

- インスタント煎茶の作り方 〔コウちゃんの日常茶飯事No160822〕

- 2016/08/10

- 烏龍茶の淹れ方 〔コウちゃんの日常茶飯事No160810〕

- 2016/08/10

- 留守番電話もご利用ください。 〔コウちゃんの日常茶飯事No160810〕

- 2016/08/05

- 夏季休業のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No160805〕

- 2016/06/09

- 重要なお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No160609〕

- 2016/05/12

- 毛茸/もうじ 〔コウちゃんの日常茶飯事No160512〕

- 2016/05/10

- 茶産地(牧ノ原)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No160510〕

- 2016/04/16

- ミル芽新茶 〔コウちゃんの日常茶飯事No160416〕

- 2016/04/15

- 茶寿 〔コウちゃんの日常茶飯事No160415〕

- 2016/04/12

- 空腹時の濃いお茶にはご注意を、 〔コウちゃんの日常茶飯事No160412〕

- 2016/04/07

- 母の日・父の日 〔コウちゃんの日常茶飯事No160407〕

- 2016/04/02

- (苦渋味)と(滋味) 〔コウちゃんの日常茶飯事No160402〕

- 2016/03/21

- 緑茶ハイボールに挑戦! 〔コウちゃんの日常茶飯事No160321〕

- 2016/02/15

- 設立記念日 〔コウちゃんの日常茶飯事No160215〕

- 2016/01/15

- 秋のいいね!賞(10~12月)当選者の発表

- 2016/01/04

- お知らせ/通常営業 〔コウちゃんの日常茶飯事No160104〕

- 2016/01/01

- 謹賀新年(2016年)

- 2015/12/26

- 年末年始休業のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No151226〕

- 2015/10/27

- お歳暮カタログ 2015年版 〔コウちゃんの日常茶飯事No151027〕

- 2015/10/21

- 抹茶ワッフル 〔コウちゃんの日常茶飯事No151021〕

- 2015/10/15

- 抹茶の蒸しパン 〔コウちゃんの日常茶飯事No151015〕

- 2015/10/14

- 夏のいいね!賞(7~9月)当選者の発表

- 2015/10/05

- 梅酒割り? 〔コウちゃんの日常茶飯事No151005〕

- 2015/09/29

- 保温加熱すると、、、〔コウちゃんの日常茶飯事No150929〕

- 2015/09/17

- 鉄瓶 〔コウちゃんの日常茶飯事No150917〕

- 2015/09/15

- 敬老の日/9月21日 〔コウちゃんの日常茶飯事No140915〕

- 2015/09/10

- 抹茶ソーダ? 〔コウちゃんの日常茶飯事No150910〕

- 2015/09/05

- お茶とアルコール 〔コウちゃんの日常茶飯事No150905〕

- 2015/08/29

- カフェイン効果 〔コウちゃんの日常茶飯事No150829〕

- 2015/08/24

- ビタミンCの話 〔コウちゃんの日常茶飯事No150824〕

- 2015/08/12

- 敬老の日/コラボ企画 〔コウちゃんの日常茶飯事No140812〕

- 2015/08/03

- お茶っ葉を粉々に、 〔コウちゃんの日常茶飯事No150803〕

- 2015/08/01

- 夏季休業のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No150801〕

- 2015/07/27

- 氷水出し緑茶のレシピ 〔コウちゃんの日常茶飯事No150727〕

- 2015/07/21

- 春のいいね!賞(4~6月)当選者の発表

- 2015/07/20

- 氷水出し緑茶に挑戦! 〔コウちゃんの日常茶飯事No150720〕

- 2015/06/29

- 水道水でお茶を、 〔コウちゃんの日常茶飯事No150629〕

- 2015/06/22

- 懐紙 〔コウちゃんの日常茶飯事No150622〕

- 2015/06/15

- お茶でシャーベット 〔コウちゃんの日常茶飯事No150615〕

- 2015/06/02

- 何煎目まで飲めますか? 〔コウちゃんの日常茶飯事No150602〕

- 2015/05/27

- 新茶ゼリー 〔コウちゃんの日常茶飯事No150527〕

- 2015/05/20

- お茶は光も苦手! 〔コウちゃんの日常茶飯事No150520〕

- 2015/05/11

- お客様の声(母の日企画) 〔コウちゃんの日常茶飯事No150511〕

- 2015/05/07

- お茶の水色 〔コウちゃんの日常茶飯事No150507〕

- 2015/04/24

- 茶産地(菊川市)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No150424〕

- 2015/04/21

- 新春のいいね!賞(1~3月)当選者の発表

- 2015/04/20

- ミル芽新茶 〔コウちゃんの日常茶飯事No150420〕

- 2015/04/17

- 茶産地(津野町)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No140417〕

- 2015/04/16

- 内祝に、 〔コウちゃんの日常茶飯事No150416〕

- 2015/04/09

- 他社製品の試飲 〔コウちゃんの日常茶飯事No150409〕

- 2015/04/01

- 母の日限定商品 〔コウちゃんの日常茶飯事No150401〕

- 2015/03/26

- こんなお返しは、 〔コウちゃんの日常茶飯事No150326〕

- 2015/03/21

- 味覚はそれぞれ、 〔コウちゃんの日常茶飯事No150321〕

- 2015/03/16

- 抹茶パンケーキ 〔コウちゃんの日常茶飯事No150316〕

- 2015/03/09

- 防霜ファン 〔コウちゃんの日常茶飯事No150309〕

- 2015/03/02

- コーヒーの呼び方 〔コウちゃんの日常茶飯事No150303〕

- 2015/02/27

- 新茶チラシ/H.27年版 〔コウちゃんの日常茶飯事No150227〕

- 2015/02/21

- 麦茶について 〔コウちゃんの日常茶飯事No150221〕

- 2015/02/14

- 抹茶のショコラ 〔コウちゃんの日常茶飯事No150214〕

- 2015/02/11

- 急須の持ち方 〔コウちゃんの日常茶飯事No150211〕

- 2015/02/03

- 玄米茶の話、、、〔コウちゃんの日常茶飯事No150203〕

- 2015/01/26

- 玉露の香りについて、 〔コウちゃんの日常茶飯事No150126〕

- 2015/01/19

- 烏龍茶の飲み方① 〔コウちゃんの日常茶飯事No150119〕

- 2015/01/13

- 秋のいいね!賞(10~12月)当選者の発表

- 2015/01/10

- 美味しさと価格は比例しますか、 〔コウちゃんの日常茶飯事No150110〕

- 2015/01/05

- お知らせ/通常営業 〔コウちゃんの日常茶飯事No150105〕

- 2015/01/01

- 謹賀新年(2015年)

- 2014/12/30

- 年末年始休業のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No141230〕

- 2014/11/17

- 新キャラクター愛称募集/当選者の発表 〔コウちゃんの日常茶飯事No141117-2〕

- 2014/11/17

- 銘茶とは、 〔コウちゃんの日常茶飯事No141117〕

- 2014/11/04

- 女性キャラ愛称候補リスト 〔コウちゃんの日常茶飯事No141104〕

- 2014/11/03

- 御礼/新キャラクター愛称募集! 〔コウちゃんの日常茶飯事No141103〕

- 2014/10/29

- 英文チラシ 〔コウちゃんの日常茶飯事No141029〕

- 2014/10/25

- お歳暮カタログ 2014年版 〔コウちゃんの日常茶飯事No141025〕

- 2014/10/21

- 夏のいいね!賞(7~9月)当選者の発表

- 2014/10/18

- 烏龍茶ポリフェノール 〔コウちゃんの日常茶飯事No141018〕

- 2014/10/17

- コーヒー新価格表 〔コウちゃんの日常茶飯事No141017〕

- 2014/10/11

- 焼酎飲みくらべ 〔コウちゃんの日常茶飯事No141011〕

- 2014/10/07

- ペットボトルのお茶について 〔コウちゃんの日常茶飯事No141007〕

- 2014/10/06

- 休売のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No141006〕

- 2014/10/04

- コーヒー価格改定のお願い 〔コウちゃんの日常茶飯事No141004〕

- 2014/09/23

- お客様の声(保存方法) 〔コウちゃんの日常茶飯事No140923〕

- 2014/09/19

- お客様の声① コラボ企画 〔コウちゃんの日常茶飯事No140919〕

- 2014/09/12

- お茶とダイエットのお話 〔コウちゃんの日常茶飯事No140912〕

- 2014/09/06

- コラボ企画/菊川茶 〔コウちゃんの日常茶飯事No140906〕

- 2014/08/28

- 秋摘み茶 〔コウちゃんの日常茶飯事No140828〕

- 2014/08/23

- 「めぐりあい、」シリーズ 〔コウちゃんの日常茶飯事No140823〕

- 2014/08/16

- 新しい浅蒸し茶です。 〔コウちゃんの日常茶飯事No140816〕

- 2014/08/09

- コラボ企画(敬老の日&秋の祝いの花セット) 〔コウちゃんの日常茶飯事No140809〕

- 2014/08/05

- 冷茶/氷出し法 ペットボトル編 〔コウちゃんの日常茶飯事No140805〕

- 2014/08/04

- 冷茶/氷出し法 〔コウちゃんの日常茶飯事No140804〕

- 2014/07/29

- 冷たいお茶の作り方 〔コウちゃんの日常茶飯事No140729〕

- 2014/07/28

- 茶産地・原材料に関する報告 〔コウちゃんの日常茶飯事No140728〕

- 2014/07/24

- 茶産地・原材料に関するお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No140724〕

- 2014/07/21

- 春のいいね!賞(4~6月)当選者の発表

- 2014/07/19

- 濃い煎茶のお話 〔コウちゃんの日常茶飯事No140719〕

- 2014/07/12

- 夏季休業のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No140712〕

- 2014/07/01

- 新茶/販売終了 〔コウちゃんの日常茶飯事No140701〕

- 2014/06/28

- お中元の季節です。 〔コウちゃんの日常茶飯事No140628〕

- 2014/06/23

- お茶の計測器 〔コウちゃんの日常茶飯事No140623〕

- 2014/06/16

- お気に入りのお茶は、 〔コウちゃんの日常茶飯事No140616〕

- 2014/06/10

- 重要なお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No140610〕

- 2014/06/09

- 川根新茶が届きました。 〔コウちゃんの日常茶飯事No140609〕

- 2014/06/02

- 美味しい氷で冷茶を、 〔コウちゃんの日常茶飯事No140602〕

- 2014/05/22

- 新キャラクター愛称募集! 〔コウちゃんの日常茶飯事No140522〕

- 2014/05/19

- 新茶ハイの作り方 〔コウちゃんの日常茶飯事No140519〕

- 2014/05/12

- 新茶ハイのレシピ 〔コウちゃんの日常茶飯事No140512〕

- 2014/05/11

- 茶産地(川根)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No140511〕

- 2014/05/10

- 新茶発売中! 〔コウちゃんの日常茶飯事No140510〕

- 2014/04/30

- 油膜物質について、 〔コウちゃんの日常茶飯事No140430〕

- 2014/04/23

- 茶産地(菊川市)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No140423〕

- 2014/04/21

- 恋人選び/当選者の発表 〔コウちゃんの日常茶飯事No140421〕

- 2014/04/19

- 新キャラクター決定!!!〔コウちゃんの日常茶飯事No140419〕

- 2014/04/17

- 新春のいいね!賞(1~3月)当選者の発表

- 2014/04/14

- 「恋人選び」ご応募の御礼

- 2014/04/11

- 茶産地(島田市)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No140411〕

- 2014/04/10

- 茶産地(津野町)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No140410〕

- 2014/04/09

- 茶産地(種子島)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No140409〕

- 2014/04/07

- 茶産地(川根)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No140407〕

- 2014/03/31

- 消費税/新税率8% 〔コウちゃんの日常茶飯事No140331〕

- 2014/03/17

- お願い 〔コウちゃんの日常茶飯事No140317〕

- 2014/03/14

- 「恋人選び」の詳細②/(御礼)終了しました。

- 2014/03/14

- 新茶情報① 〔コウちゃんの日常茶飯事No140314〕

- 2014/03/13

- 先ずはレシピ通りに、 〔コウちゃんの日常茶飯事No140313〕

- 2014/03/03

- 新茶チラシ 〔コウちゃんの日常茶飯事No140303〕

- 2014/02/24

- お湯の温度は、 〔コウちゃんの日常茶飯事No140224〕

- 2014/02/17

- 設立記念日 〔コウちゃんの日常茶飯事No140217〕

- 2014/02/14

- お客様の声 〔コウちゃんの日常茶飯事No140214〕

- 2014/02/10

- 寒い朝は〝ほうじ茶〟を・・・ 〔コウちゃんの日常茶飯事No140210〕

- 2014/02/03

- 恋人選び企画・・・ 〔コウちゃんの日常茶飯事No140203〕

- 2014/01/27

- 茶碗も色々、 〔コウちゃんの日常茶飯事No140127〕

- 2014/01/23

- 美味しい一杯のため・・・ 〔コウちゃんの日常茶飯事No140123〕

- 2014/01/16

- クイズ12月号&月間いいね!賞/当選者の発表

- 2014/01/09

- クイズ12月号/答え

- 2014/01/06

- お知らせ/通常営業 〔コウちゃんの日常茶飯事No140106〕

- 2014/01/01

- 「恋人選び」の詳細/(御礼)終了しました。

- 2014/01/01

- 謹賀新年

- 2013/12/27

- カメラマンは、 〔コウちゃんの日常茶飯事No131227〕

- 2013/12/23

- 年賀状/平成20年版 〔コウちゃんの日常茶飯事No131223〕

- 2013/12/20

- ロゴマーク誕生の秘密 〔コウちゃんの日常茶飯事No131220〕

- 2013/12/19

- 年賀状/平成21年版 〔コウちゃんの日常茶飯事No131219〕

- 2013/12/18

- 年賀状/平成22年版 〔コウちゃんの日常茶飯事No131218〕

- 2013/12/17

- 年賀状/平成23年版 〔コウちゃんの日常茶飯事No131217〕

- 2013/12/16

- 年賀状/平成24年版 〔コウちゃんの日常茶飯事No131216〕

- 2013/12/14

- 年賀状/平成25年版 〔コウちゃんの日常茶飯事No131214〕

- 2013/12/11

- クイズ11月号&月間いいね!賞/当選者の発表

- 2013/12/03

- クイズ11月号/答え

- 2013/11/28

- 「どんな愛称の候補があったの?」 〔コウちゃんの日常茶飯事No131128〕

- 2013/11/23

- 宮崎のお茶です。 〔コウちゃんの日常茶飯事No131123〕

- 2013/11/23

- クイズ12月最終号/(御礼)終了しました。

- 2013/11/21

- 「どうして、コウちゃんなの?」 〔コウちゃんの日常茶飯事No131121〕

- 2013/11/12

- クイズ10月号&月間いいね!賞/当選者の発表

- 2013/11/08

- クイズ10月号/答え

- 2013/11/05

- 「赤」と「紅」のお話。 〔コウちゃんの日常茶飯事No131105〕

- 2013/11/01

- クイズ11月号/(御礼)終了しました。

- 2013/10/26

- おすすめの急須は、 〔コウちゃんの日常茶飯事No131028〕

- 2013/10/25

- 富士のお茶です。 〔コウちゃんの日常茶飯事No131025〕

- 2013/10/16

- クイズ9月号&月間いいね!賞/当選者の発表

- 2013/10/09

- クイズ9月号/答え

- 2013/10/08

- 動脈硬化予防に期待・・・ 〔コウちゃんの日常茶飯事No131008〕

- 2013/10/03

- 葉酸を多く摂取すると、 〔コウちゃんの日常茶飯事No131003〕

- 2013/10/03

- クイズ10月号/(御礼)終了しました。

- 2013/09/26

- 日本茶は軟水で、 〔コウちゃんの日常茶飯事No130926〕

- 2013/09/23

- インスタントの保存方法は、 〔コウちゃんの日常茶飯事No130923〕

- 2013/09/13

- クイズ8月号&月間いいね!賞/当選者の発表

- 2013/09/12

- 連絡方法は、 〔コウちゃんの日常茶飯事No130912〕

- 2013/09/07

- クイズ8月号/答え

- 2013/09/02

- クイズ9月号/(御礼)終了しました。

- 2013/08/29

- お客様の声 〔コウちゃんの日常茶飯事No130829〕

- 2013/08/24

- クイズ当選者の方と・・・ 〔コウちゃんの日常茶飯事No130824〕

- 2013/08/18

- クイズ7月号&月間いいね!賞/当選者の発表

- 2013/08/04

- クイズ7月号/答え

- 2013/08/02

- 夏季休業のお知らせ 〔コウちゃんの日常茶飯事No130802〕

- 2013/08/01

- クイズ8月号/(御礼)終了しました。

- 2013/07/27

- 麦茶にハチミツ・・・ 〔コウちゃんの日常茶飯事No130727〕

- 2013/07/24

- 麦茶の美味しい作り方 〔コウちゃんの日常茶飯事No130725〕

- 2013/07/18

- 紅烏龍茶が美味しくできません。 〔コウちゃんの日常茶飯事No130718〕

- 2013/07/11

- クイズ6月号&月間いいね!賞/当選者の発表

- 2013/07/08

- クイズ6月号/答え

- 2013/07/01

- クイズ7月号/(御礼)終了しました。

- 2013/06/26

- 静岡割りの作り方 〔コウちゃんの日常茶飯事No130626〕

- 2013/06/24

- 静岡割り、できました! 〔コウちゃんの日常茶飯事No130624〕

- 2013/06/22

- 今夏のデザイン! 〔コウちゃんの日常茶飯事No130622〕

- 2013/06/19

- 静岡からもやってきた! 〔コウちゃんの日常茶飯事No130619〕

- 2013/06/17

- 鹿児島のお茶も入荷しました。 〔コウちゃんの日常茶飯事No130618〕

- 2013/06/17

- ようこそ、名古屋へ、 〔コウちゃんの日常茶飯事No130617〕

- 2013/06/14

- お中元の季節です。 〔コウちゃんの日常茶飯事No130614〕

- 2013/06/10

- クイズ5月号&月間いいね!賞/当選者の発表

- 2013/06/07

- クイズ5月号/答え

- 2013/06/03

- 新茶ハイは季節限定なの? 〔コウちゃんの日常茶飯事No130603〕

- 2013/05/31

- クイズ6月号/(御礼)終了しました。

- 2013/05/27

- 新茶ハイの店内ポップ 〔コウちゃんの日常茶飯事No130527〕

- 2013/05/22

- 新茶酎ハイのセールスポイント 〔コウちゃんの日常茶飯事No130523〕

- 2013/05/22

- 新茶酎ハイの作り方 〔コウちゃんの日常茶飯事No130522〕

- 2013/05/15

- クイズ4月号&月間いいね!賞/当選者の発表

- 2013/05/13

- おすすめの冷茶の淹れ方 〔コウちゃんの日常茶飯事No130513〕

- 2013/05/11

- 新茶情報④ 〔コウちゃんの日常茶飯事No130511〕

- 2013/05/09

- クイズ4月号/答え

- 2013/05/02

- クイズ5月号/(御礼)終了しました。

- 2013/04/29

- 新茶情報③ 〔コウちゃんの日常茶飯事No130429〕

- 2013/04/28

- 新茶の美味しい淹れ方② 〔コウちゃんの日常茶飯事No130428〕

- 2013/04/27

- 新茶の美味しい淹れ方 〔コウちゃんの日常茶飯事No130427〕

- 2013/04/22

- 初摘 〔コウちゃんの日常茶飯事No130422〕

- 2013/04/21

- お客様の声 〔コウちゃんの日常茶飯事No130421〕

- 2013/04/19

- お客様の声(毛茸) 〔コウちゃんの日常茶飯事No130419〕

- 2013/04/17

- 新茶情報② 〔コウちゃんの日常茶飯事No130417〕

- 2013/04/15

- みる芽とは、 〔コウちゃんの日常茶飯事No130415〕

- 2013/04/13

- クイズ3月号&月間いいね!賞/当選者の発表

- 2013/04/12

- 茶摘み 〔コウちゃんの日常茶飯事No130413〕

- 2013/04/11

- 新茶情報① 〔コウちゃんの日常茶飯事No130412〕

- 2013/04/10

- 茶産地(静岡)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No130411〕

- 2013/04/10

- 茶産地(高知)からの便り、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No130410〕

- 2013/04/09

- クイズ3月号/答え

- 2013/04/03

- クイズ4月号/(御礼)終了しました。

- 2013/03/24

- 和浩園には、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No130324〕

- 2013/03/20

- お茶漬けのお茶は、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No130320〕

- 2013/03/16

- 緑茶を飲もうよ、、、 〔コウちゃんの日常茶飯事No130316〕

- 2013/03/13

- クイズ2月号&月間いいね!賞/当選者の発表

- 2013/03/11

- 烏龍茶の試飲会 〔コウちゃんの日常茶飯事No130311〕

- 2013/03/09

- べにふうき 〔コウちゃんの日常茶飯事No130309〕

- 2013/03/07

- クイズ2月号/答え

- 2013/03/01

- クイズ3月号/(御礼)終了しました。

- 2013/02/28

- お客様の声 〔コウちゃんの日常茶飯事No130228〕

- 2013/02/17

- 設立記念日 〔コウちゃんの日常茶飯事No130217〕

- 2013/02/16

- 月間「いいね!」賞の抽選の仕方は? 〔コウちゃんの日常茶飯事No130216〕

- 2013/02/14

- クイズ1月号&月間いいね!賞/当選者の発表

- 2013/02/07

- クイズ1月号/答え

- 2013/02/02

- 抽選の仕方は? 〔コウちゃんの日常茶飯事No130203〕

- 2013/02/01

- クイズ2月号/(御礼)終了しました。

- 2013/01/27

- 四国のお茶です。 〔コウちゃんの日常茶飯事No130127〕

- 2013/01/25

- お楽しみコーナーについて、 〔コウちゃんの日常茶飯事No130125〕

- 2013/01/21

- お茶の飲み方のマナーは、 〔コウちゃんの日常茶飯事No130121〕

- 2013/01/15

- 煎茶には2つのタイプが、 〔コウちゃんの日常茶飯事No130115〕

- 2013/01/09

- 日常茶飯事とは、 〔コウちゃんの日常茶飯事No130109〕

- 2013/01/07

- お知らせ/通常営業

- 2013/01/01

- 謹賀新年

- 2012/12/31

- 「おかげさまで、、、」

- 2012/12/28

- クイズ1月号/(御礼)終了しました。

- 2012/12/28

- ホームページが新しくなりました。

お中元のお話 〔コウちゃんの日常茶飯事No210824〕

2021年08月24日

7月、名古屋市内のお客様からお中元として、

お茶の詰合せ(3本セット)を承りました。

いくつかあるお届け先のひとつが岩手県在住の方でした。

その岩手県在住の方よりお電話があり、

「外箱には(新茶)とあるが、古いお茶が入っています。」

「茶っ葉は粉だらけ、淹れてみればモスグリーンのような水色。」等々、

お叱りを受けました。

ダメ元で、、、、

もう一度、同じ(新茶)と、

【説明文、美味しい淹れ方、お茶の特長、茶葉の写真、お茶によって異なる水色の写真】をお送り致しました。

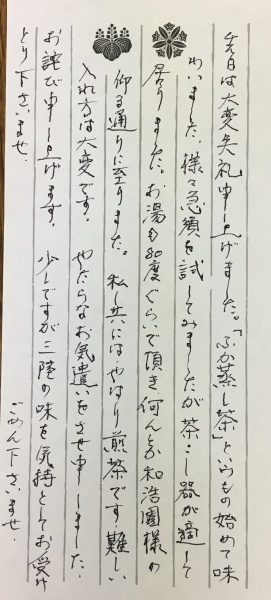

後日、その方からお手紙とプレゼントが届きました。

誠に有り難いことです。

今回、多くのことを学びました。

ご意見は企業の「宝」だとあらためて感じました。

「煎がきく」って、何? 〔ワコちゃんの日常茶飯事No210811〕

2021年08月11日

お茶をよく飲まれる方の中に、

「このお茶は煎がきくねぇ~」と言われる方が見えますが、

皆さんはこの意味をご存知ですか?

「煎がきく」というのは、

一煎目、二煎目、三煎目、と、何煎もおいしく飲める良いお茶という意味です。

回数によっての味の違いが目立たないお茶です。

同じ意味合いで「さしがきく」という言葉があります。

醤油を小皿に入れることを「醤油をさす」と言いますがイメージはこれと同じで、

どの地方で使われているかは定かではありませんが方言にあたります。(※諸説あり)

ちょっと聞いてみました!

鹿児島茶業会議所さん

「煎がきく」は使うが「さしがきく」というのは使わない。聞いたことはある程度です。

京都府茶業会議所さん

「さしがきく」という言葉があるのは知っているが使わない。

「煎がきく」しか使わないです。

日本茶インストラクター協会さん

「煎がきく」 ・・・ 一煎目のお茶、二煎目のお茶 という意味。

「さしがきく」 ・・・ どの地方かは分からないけど方言では?

「醤油をさす」の「さす」という意味と同じ。

二煎目以降もおいしく召し上がるコツとして、

〇お茶を注ぐ時には最後の一滴まで注ぎ切って、急須の中にお茶を残さない。

〇注ぎ終わったら急須の蓋は外しておく。

〇急須の中に茶葉を数時間入れっぱなしにしない。

各種お茶のページの[⇒詳細情報]には、

おいしく飲んでいただける目安を載せてありますので、参考にしてみてくださいね。

エピガロカテキンガレート

2020年05月6日

インスタントティー<緑茶>が新しくなりました。

2019年08月1日

~ 2019年8月1日 本日より発売開始 ~

人気の「インスタントティー」が8年ぶりにグレードアップしました。

ホットでも、アイスでも、緑茶ハイでも、、、

もちろん、給茶機でもご利用いただけます。

詳しくはココから

浅蒸し茶 〔コウちゃんの日常茶飯事No190121〕

2019年01月21日

- 静岡県産の【本山茶】をベースにしたお茶です。

- おかげさまで、定番の浅蒸し茶(静岡県沼津茶産地)が完売しました。

- 代替品として新しい「浅蒸し茶」をおすすめ致します。

- さわやかな香り、

- バランスの良い渋みと、しっかりとした旨みを感じられるお茶に仕上げました。

- 茶産地

- 静岡市美和地区のお茶(さわやかな香り)と、

-

浜松市春野町杉地区のお茶(しっかりとした旨み)をバランスよくブレンドしました。

- 〇品番・商品名

- 【204】浅蒸し茶(静岡)

- 〇茶産地

- 静岡

- 〇仕上げ/賞味期限

- 浅蒸仕上/製造より364日

- 〇入数・荷姿・・・200g袋入

- 〇本体価格・・・800円

- 〇特長一覧表

- 【香り】 弱★★★☆☆強

- 【甘・旨み】 弱★★☆☆☆強

- 【渋み】 弱★★☆☆☆強

- 【コク】 弱★★☆☆☆強

- 【水色】 山吹色

- ※参照:水色は美味しい淹れ方に基づいて撮影。

- 〇美味しい淹れ方(1杯分の目安) ※一杯あたり 約6.00円

- 【湯量/ml】100ml

- 【湯温/℃】80℃

- 【葉量/g】3g

- 【浸出時間/秒】70秒

- 【茶道具】急須/320cc程

- 【何煎目まで】2煎目